サプライチェーン攻撃による被害は年々増加しています。取引先を経由した情報漏えいやシステム停止は、自社だけでなく系列全体を巻き込む大きなリスクです。

サプライチェーン攻撃による被害は年々増加しています。取引先を経由した情報漏えいやシステム停止は、自社だけでなく系列全体を巻き込む大きなリスクです。こうした課題に対応するため、経済産業省は「セキュリティ対策評価制度」を2026年度にスタートさせる方針を示しました。2025年4月に「中間とりまとめ」が公表された段階であり、すでに多くの企業で注目を集めています。

本記事では、この制度の導入メリットと国際規格との整合性を中心に、制度がもたらす「底上げ効果」や「SaaS市場」へのインパクトまで解説します。

※ 本記事は、制度検討の進展を踏まえて内容を追記・整理し、2025年12月23日に再公開しました。

「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」とは

「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」とは、経済産業省が現在検討段階にある制度で、企業のセキュリティ対策を段階的に評価し、取引先に分かりやすく見える化することを目的としています。2025年4月に公表された「中間とりまとめ」で方向性が示されており、本格的な運用は2026年度以降に予定されています。

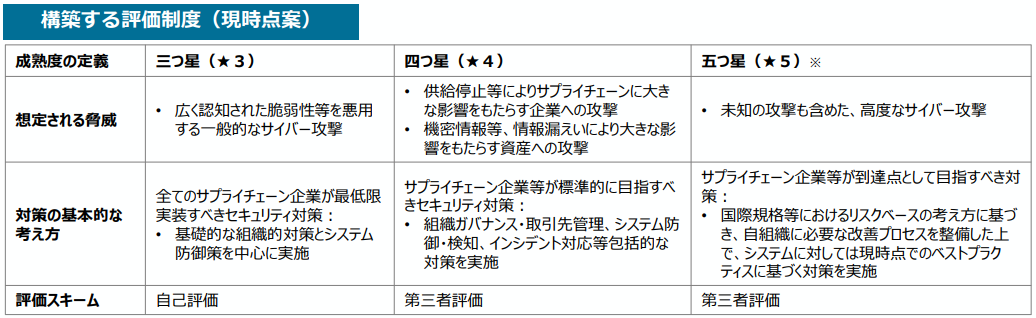

評価は★3~★5の段階で整理され、基礎的な水準(資産管理やルール整備など)から、標準的な水準(組織体制や訓練など)、さらに高度な水準(最適化や継続的改善)へとステップアップしていく構成になっています。

制度は次のように★3~★5の段階で構成される予定です。

経済産業省『サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する中間とりまとめ(概要)』より引用

経済産業省『サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する中間とりまとめ(概要)』より引用狙いと背景

この制度が必要とされる背景には、次のような課題がありました。

- 中小企業を含む取引先は、発注元ごとに異なるチェックリストや要求項目に対応させられ、過剰な負担となっていた

- 発注企業によっては「本当に必要な対策」が見えにくく、結果的にサプライチェーン全体の底上げにつながらない状況があった

こうした課題を整理するために共通の基準を設け、取引双方が信頼できる仕組みを構築することが目指されています。

背景には、特定の企業だけが対策を強化しても、取引先を含むサプライチェーン全体の水準が揃わなければリスク低減につながらないという課題があります。個社対応では限界がある中で、共通の基準によるサプライチェーン全体の底上げが求められてきました。また、発注側企業にとっても、取引先ごとに異なる基準でセキュリティ水準を確認・判断する必要があり、調査や管理の負担が大きいという課題がありました。

目標(目指す効果)

この制度が目指す効果は以下の通りです。

- サプライチェーン全体に関わるリスクを対象とし、各社の立場に応じて必要な対策を示すことで、企業がより適切に判断できるようにする

- 制度の対象はすべての企業だが、特にリソースが限られる中小企業にとっては、対策の進め方が分かりやすくなり、実効性の高い支援となる

※本来は各企業が自社のリスクを特定し、個別に必要な対策を実施することが望ましい。しかし現段階では、共通の基準を設けて全体の底上げを図り、将来的には自社のリスク分析に基づいたさらなる強化につなげることが期待されています。

参照記事:サプライチェーン攻撃とは?中小企業が狙われる理由・実例・対策まで徹底解説

制度導入のメリット

本制度は、単なる参考指標ではなく、取引判断や調達要件などの実務で活用されることを前提に検討が進められています。1. 取引リスクを見える化できる

これまで発注側の企業は「取引先のセキュリティ水準が十分かどうか」を個別に確認しなければならず、判断に大きな手間がかかっていました。一方で受注側の企業は、取引先ごとに異なるセキュリティチェックリストや独自基準に対応しなければならず、二重・三重の負担を抱えていました。

評価制度では、対策状況を★3/★4/★5といった共通の段階で示すことができます。

これにより発注側はスムーズにリスクを判断でき、受注側は「★3ならここまで」という統一基準で対応できるようになります。

結果として、サプライチェーン全体のセキュリティが可視化され、無駄な交渉コストも減少します。

2. 中小企業にとっての早期対応メリット

制度が始まれば、取引条件として「★3以上必須」を標準とする業界が出てくることは避けられないでしょう。実際、経産省のヒアリングでは金融・クレジット業界から「取引先の対策確認に評価制度を活用したい」、自動車・半導体業界からも「取引先にセキュリティ水準を求めたい」との声が上がっています。

こうした業界動向を踏まえると、中小企業が早めに★3を確保することは、取引維持や新規案件獲得に直結する大きなメリットとなります。

これまで中小企業は、大手ごとに異なるチェックリストや認証提出を求められ、同じ内容を何度も書き直す非効率に苦しんできました。制度導入により要求が一本化され、共通の仕組みで評価されるようになれば、過去の二重負担は大幅に減るはずです。

負担がゼロになるわけではありませんが、「まず★3を満たせば大丈夫」という共通ラインができることで、方向性が明確になり対応しやすくなります。

3. ビジネスチャンスにつながる

セキュリティ対応を★評価で示せることは、取引市場において強力なアピールポイントになります。特に公共案件や大企業のサプライチェーンでは「★取得済み」が選定条件になる可能性が高く、制度への対応がそのまま競争優位につながります。

さらに、海外取引においても「日本の制度は国際規格に準拠している」と説明できれば、信頼獲得につながりやすくなります。真面目にセキュリティ投資をしてきた企業にとっては、制度が新たな営業材料となるのです。

4. 制度はセキュリティ対策の底上げにつながる

評価制度の大きな意義は「最低水準の明確化」です。発注企業が「★3以上を取引条件」とすれば、自然とサプライチェーン全体が一定以上の水準を満たすことになります。これは単に“選別”ではなく、業界全体を底上げする効果があります。これまでセキュリティに投資していなかった企業も、取引を維持するために対策を進めざるを得なくなるからです。結果として、これまで水準のバラつきに悩まされていた日本企業全体のセキュリティ力が底上げされていきます。

ただし、この評価制度は「これだけ見れば万全」という万能な判断基準ではありません。

あくまで、取引判断や対話を行うための共通言語・出発点として位置づけられています。

実際のリスクや重要度は、業種・事業内容・扱う情報によって異なるため、評価結果を踏まえたうえでの個別判断や追加確認が今後も重要になります。

IT企業と一般企業、それぞれに必要な準備

サプライチェーン全体を対象とする制度である以上、準備が必要なのはIT企業だけではありません。SaaSやクラウドを提供するベンダーは★4以上を求められる可能性があり、一般企業でも最低限★3を満たすことを必須とする流れができるかもしれません。

ここでは、それぞれの立場に応じた具体的な準備ポイントを整理します。

IT企業・SaaS事業者

サービス提供に直結するため、★4以上を求められる可能性があります。具体的には、以下のような準備が重要です。

・ISMSやSOC2の取得・維持

・第三者監査によるセキュリティ証明

・取引先への説明資料の整備

SaaSやクラウドを提供する企業は「取引停止リスク」が最も高いため、認証や監査報告を揃えておくことで取引先に選ばれる際のハードルを下げられます。

ただし、評価制度の導入によって、発注側企業の確認負担は大きく軽減されますが、取引の重要度や扱う情報の性質によっては、評価結果に加えて個別の確認や要件設定が必要になるケースもあります。

制度は判断を「代替」するものではなく、「支援」する仕組みとして活用されることが前提です。

今後のSaaSサービスの行方

制度の影響は、SaaS事業者やクラウドサービス市場全体にも及びます。ここでは、その将来的な行方について整理します。これまで「安いから」「便利だから」と導入されてきたSaaSの中には、セキュリティ体制が不十分なものもありました。

制度が実務に組み込まれていけば、一定の評価水準を満たさないSaaSやクラウドサービスが、調達や選定の場面で不利になる可能性があります。

結果的に、信頼性に欠けるサービスは市場から淘汰されていくでしょう。

逆に、ISMSやSOC2など国際規格に準拠してきたSaaSベンダーは「★4相当」として評価を得やすくなります。

調達側から見ても安心して選べるため、信頼できるサービスに利用が集中し、健全な市場競争が生まれることにつながります。

一般企業(製造業・商社・サービス業など)

多くの場合は、まず★3を満たすことが求められます。基礎的な対応として、次のような準備が推奨されます。

・資産やネットワーク台帳の作成

・機密情報の取り扱いルール整備

・インシデント対応フローの策定

・年1回の棚卸しや経営層への報告

こうした基盤を整えることで、調達条件で「★3必須」となるケースに備えられます。最低限の基盤対策を押さえておけば、取引継続のリスクを減らせます。

ただし、★3はあくまで「最低限の基礎体力」を示す水準であり、高度な攻撃や業務停止リスクを十分に防げることを保証するものではありません。

しかし、取引における最低ラインを明確にすることで、サプライチェーン全体の脆弱性を大きく減らす効果が期待されています。

国際規格との整合性

1. 独自規格ではなく「整理版」

本制度が発表された際には、「また日本独自規格なのでは?」という懐疑的な意見も見られました。しかし実際には、制度はISMSやSECURITY ACTION、NIST CSF、英国Cyber Essentialsといった既存の国際規格と整合する形で検討が進められています。

つまり、新しい規格をゼロから作るのではなく、既存の取り組みを共通の枠組みに整理して見える化することを目的とした制度なのです。

参考:既存の規格・制度とその特徴

| 名称 | 概要 | 対象・特徴 | 関連性 |

|---|---|---|---|

| ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム) | ISO/IEC 27001に基づき、組織の情報セキュリティを包括的に管理する国際規格。 | 主に大企業やグローバル取引企業。第三者認証を受けて信頼性を示す。 | ★4以上の要件と重なり、制度整合の中心に位置付けられている。 |

| SECURITY ACTION | IPAが提供する中小企業向け自己宣言制度。「一つ星」「二つ星」で段階的に実施状況を示す。 | 中小企業が取り組みやすい。費用や手続きの負担が軽い。 | ★3相当の基礎的な対策と重なり、中小の足場として活用される。 |

| NIST CSF(米国サイバーセキュリティフレームワーク) | 米国NISTが策定したフレームワーク。「特定・防御・検知・対応・復旧」の5機能で構成。 | 業種・規模を問わず適用可能。グローバルで広く参照される。 | 制度の評価項目を設計する際の土台。★3~5の体系に反映されている。 |

| Cyber Essentials(英国) | 英国政府が策定した基礎的なセキュリティ認証制度。自己評価型と外部認証型がある。 | 英国での公共調達では実質必須。中小企業の参加も多い。 | 今回の制度設計の参考モデル。★評価の段階制に近い仕組み。 |

2. 既存認証の活用

ISMSをすでに取得している企業は、★4で求められる要件の多くをすでにカバーしています。つまり、追加の対応を最小限に抑えながら制度に適合できる見込みです。

一方、中小企業でも「SECURITY ACTION(二つ星以上)」を宣言していれば、★3要件の土台をすでに整えていることになります。

この制度が始まる際のスタートラインに立ちやすくなるでしょう。

さらに、将来的には相互認証や評価の簡素化も検討されており、これまでの取り組みや投資が無駄にならないよう配慮されています。

「新しい認証を一から取り直す」のではなく、既存の枠組みを共通の基準で見える化するのが、この制度の特徴です。

このように、本制度は新たな認証を一から求めるものではなく、これまで各社が積み重ねてきた対策や認証を共通の枠組みで整理し、活かすことを重視した設計となっています。

3. 海外企業への安心感

外資系企業にとって、日本独自の制度は「二重投資」になりかねません。しかし今回の評価制度は、上の章で説明したとおり、ISMSやSOC2、NIST CSF、Cyber Essentialsといった国際規格との整合を前提に検討されています。

保険との関わりについて

ここまで見てきた「セキュリティ対策評価制度」は、技術的・組織的な対策を見える化し、サプライチェーン全体の水準を底上げする仕組みです。ただし、企業のサイバーリスク対応は対策だけで完結するものではありません。被害発生時の損害に備える「補償」として、サイバー保険が活用される場面もあります。

実際に、政府支援策の「サイバーお助け隊」では、サービスにサイバー保険を付帯させる仕組みが導入されています。セキュリティ対策と保険を組み合わせる考え方はすでに政策の中でも活用されているのです。

このため今回の評価制度も、直接的に保険と結びつくわけではないものの、リスクマネジメント全体の一部として相互補完的に活用される可能性があると考えられます。

サイバー攻撃は「ある日突然」やってきます。

万が一に備えて、自社に合ったサイバー保険を比較しておくことが安心です。

▶ サイバー保険の一括見積する

(法人限定・1分で完了・相談無料)

まとめ

経産省が検討を進める「セキュリティ対策評価制度」は、2026年度の本格運用に向けて動き始めています。この制度の導入によって期待されるメリットは、

– 取引リスクの見える化

– 中小企業の負担軽減と新規機会の拡大

– SaaS市場の健全化と信頼性向上

– サプライチェーン全体の底上げ

また、制度は国際規格と整合して設計されており、「新しい負担の追加」ではなく、既存の取り組みを整理・活用する仕組みとして活かすことができます。

今からできる実務的な準備としては、★3レベルの基礎的な対策――資産・ネットワークの台帳整備、機密情報の取扱ルール策定、定期的な棚卸しや経営層への報告体制――を着実に整えておくことが推奨されます。

制度の詳細が固まってから対応を始めるよりも、今の段階から基礎的な水準を整えておく方が、結果的に負担や手戻りを抑えやすくなります。

本制度のポイントは、「制度に対応すること」そのものではありません。

自社がサプライチェーンの中で、どのような役割とリスクを持っているのかを考えるきっかけとして活用できる点にあります。

制度を正しく理解し、早めに準備を進めることが、取引先からの信頼獲得や新たなビジネスチャンスの創出につながるはずです。

※本稿で紹介した「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」は、現時点では経済産業省の検討段階にある内容です。今後の議論や制度設計の進展により、要件や仕組みが変更される可能性があります。

▶ サイバー保険 一括見積はこちら(無料)

当サイトを運営する「ファーストプレイス」では、

大手5社のサイバー保険の保険料を、無料で一括比較・見積りいただけます。

- 東京海上日動火災保険株式会社

- 三井住友海上火災保険株式会社

- 損害保険ジャパン株式会社

- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

- AIG損害保険株式会社

ECサイトやWebサービスを提供している企業様は、IT業務を提供する企業様向けの「IT業務用サイバー保険一括見積サイト」もご検討ください。

参考サイト:

経済産業省『サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する中間とりまとめ』