営業秘密の漏えいが増え続けていることをご存じでしょうか?中でも、退職者による不正な持ち出しが大きな問題となっています。

令和4年中に都道府県警察が検挙した営業秘密侵害事犯の検挙事件数は29事件、検挙人員は45人となっており、検挙事件数は過去5年間で増加傾向にあります。顧客情報や技術ノウハウの流出は、企業の競争力や信頼に致命的な影響を与えかねません。

本記事では、企業が今すぐ着手すべき営業秘密の管理体制とリスク対策を、具体的な事例とともに解説します。

※ 本記事は、追記・修正して2025年4月23日に再度公開しました。

「営業秘密」とは

営業秘密とは、いわゆる「企業秘密」のことで、企業や個人が競争の中で差別化を図り成功を収めるために、独自に実践している手法やアプローチのことを指します。例えば、顧客情報や未公開の新製品情報や技術など、存在することで企業に利益をもたらす秘密情報であり、流出した場合は企業の損害となるような情報です。

なお、英語ではトレードシークレット(trade secret)と呼ばれています。

営業秘密はあくまで表面的なものだけでなく、深層においては顧客との信頼構築やマーケットの理解、競合他社との差別化など多岐にわたります。

企業規模や業種に関わらず、どんな企業にも「秘密として守るべき、会社の大事な情報資産がある」といえます。

主な営業秘密の侵害の事例と共通点

過去、日本で起きた大きな営業秘密の漏えい事件は以下のようなものがあります。| 発覚時期 | 漏えい情報 | 流出先など |

|---|---|---|

| 2014年 | 顧客(含保護者)2,900万件の個人情報 | 国内の競合会社(名簿業者経由) |

| 2019年 | タッチセンサー生産プロセスの技術情報 | 中国の競合会社 |

| 2020年 | 移動通信システム(5G)の基地局整備に関する情報 | 外国政府関係者、国内の競合会社 |

| 2022年 | 仕入れ原価や仕入れ元情報 | 国内の競合会社 |

| 2023年 | 主任研究員がフッ素化合物の研究データ漏えい | 中国企業へメール送信 |

| 2024年 | 900万人以上の個人情報 | 名簿業者へメール送信 |

これらの詳細は省きますが、以下の共通点があります。

・漏えい経路の多くが内部者(特に退職者)

・流出先は主に国内競合または中国企業

・技術ノウハウ・顧客情報・価格戦略などの営業秘密が対象

・情報の対価として報酬・転職・昇進などが関与している場合も多い

・刑事罰・損害賠償・信用失墜などの二次被害が深刻

そして、上記はごく一部の事件であることもお知りおきください。

営業秘密の侵害の内訳

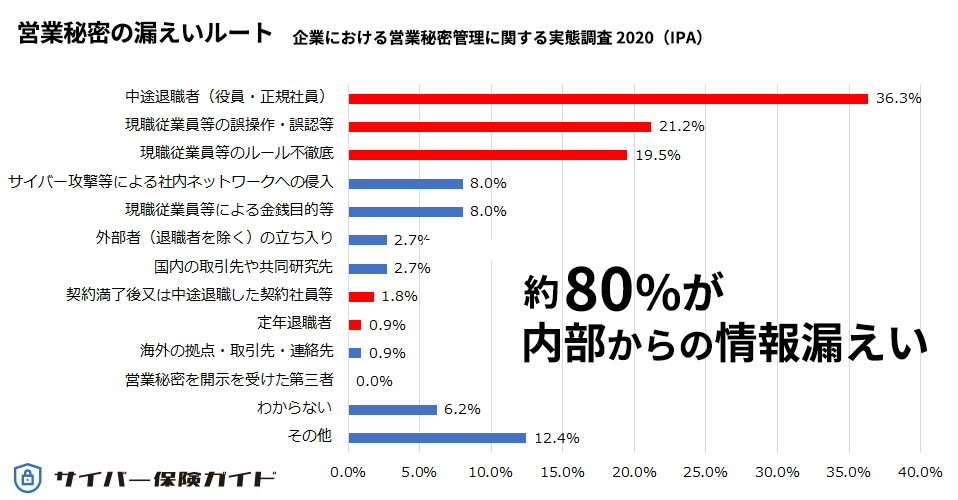

それでは、重要な営業秘密の情報漏えいルートはどのいった経路でしょうか。IPAの「企業における営業秘密管理に関する実態調査」によると、内部の社員や退職者からの情報漏えいで8割を占めており、特に退職者ルートの漏えいは39%です。

転職者が元職場の秘密情報を競合社などに不正に持ち出す事件は近年相次いでおり、転職による人材の流動化が進んでいることなどが背景にあるようです。

営業秘密の具体例

営業秘密は企業が独自の価値を持つために保持している非公開情報です。以下は、一般的な営業秘密の具体的な例です。

・製造ノウハウ・アイデア

・製品仕様・設計図

・研究開発情報(計画、実験・失敗データ)

・顧客情報・仕入先情報

・販売情報(見積書、プレゼン資料)

・各種契約(契約内容、関連情報)

・他社から受け取った情報 など

(出典)独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)はじめての「営業秘密管理」

これらはごく一般的な例であり、企業によってはこれら以外にも多くの営業秘密を有しています。

これらの情報は創意工夫や試行錯誤を繰り返して得た成果であり、競合他社に対抗できる強み、市場での差別化を可能にする重要な要素となっています。

このような大切な秘密情報は、一度漏洩してしまうと決して元には戻らず、もしこれらが流出してしまったら会社の強みに陰りがでることになってしまいます。

営業秘密3要件と法令

不正競争防止法では企業秘密を「営業秘密」と呼んでいます。不正競争防止法は、他人の技術開発、商品開発等の成果を冒用する行為等を不正競争として禁止しています。

具体的には、ブランド表示の盗用、形態模倣等とともに、営業秘密の不正取得・使用・開示行為等を差止め等の対象としており、不法行為法の特則として位置づけられるものです。

技術やノウハウ等の情報が「営業秘密」として不正競争防止法で保護されるためには、以下の3要件の有用性、秘密管理性、非公知性を挙げています。

引用:e-Gov 法令検索「不正競争防止法」

【秘密管理性】秘密として管理されていること

営業秘密保有企業の秘密管理意思が、秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要があります。【有用性】有用な営業上又は技術上の情報であること

当該情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであること。現実に利用されていなくてもかまいません。【非公知性】公然と知られていないこと

保有者の管理下以外では一般に入手できないこと。 不正競争防止法において、「営業秘密」として管理される情報は、その不正取得、開示、使用等に対して、一定条件下、民事的保護/刑事罰の適用があります。情報漏えい時に保護を受けるために、「営業秘密」として情報管理を進めましょう。

万が一、営業秘密を漏えいさせてしまった場合は、契約違反等にあたる可能性が高く、ステークホルダーとの信頼関係を毀損させることになってしまうほか、法令違反として刑事責任へ発展してしまいます。

例:受託やライセンス等の他社との契約等により限定的に開示された技術情報、安全保障貿易管理に関わる製品に関する技術情報 等

営業秘密管理指針の令和7年改訂

経済産業省は、2025年3月、6年ぶりに営業秘密管理指針を改訂しました。改訂の背景と実務で必ず押さえたい変更点を整理します。改訂の背景

・テレワーク常態化・クラウドストレージ利用拡大

・生成 AI の社内活用とプロンプト/出力への機密情報混入リスク

・近年の裁判例や大学研究データの海外流出事案の増加

・経済安全保障政策(セキュリティ・クリアランス制度)の動き

ポイントは「テレワーク・クラウド・生成 AI 時代の営業秘密管理のアップデート」となります。

| 項番 | 改訂項目 | 実務での着眼点 |

|---|---|---|

| 1 | 営業秘密と民事・刑事措置の関係を明確化 | 社内規程に「懲戒」「損害賠償」フローを明示し、証拠保全体制を CSIRT と連携 |

| 2 | 営業秘密“以外”の重要情報との線引き | 限定提供データ・個人情報など他法令の管理区分をあわせて整理 |

| 3 | 対象「事業者」の範囲を明示 | 大学・研究機関・スタートアップも営業秘密主体として明記 |

| 4 |

三要件の具体例をアップデート 【秘密管理性】アクセス権 × ログ管理 × 機密ラベル 【有用性】データセット・生成 AI プロンプトも含む 【非公知性】ダークウェブ・リバースエンジニアリングを想定 |

SaaS・生成 AI 利用ポリシーを「営業秘密該当性」の観点で見直す |

| 5 | 内部不正・転職者ルートを重視 | 退職時チェックリスト/競業禁止条項の有効性・期間を再確認 |

参考:経済産業省「営業秘密管理指針」

今から始める営業秘密の守り方

会社の秘密を守り・活用するには、社内情報の適切な管理が重要となります。適切な情報管理を行うことで、

・情報漏洩を未然に防止できます

・営業秘密として保護される可能性があります

つまり会社の強みを守り、会社の収益を守ることに繋がります。

もし、貴社でまだ営業秘密管理に取り組んでいない場合は以下の資料がおすすめです!

独立行政法人工業所有権情報・研修館(通称INPIT)『はじめての「営業秘密管理」』

経済産業省「営業秘密~営業秘密を守り活用する~」>営業秘密関係の基本資料

一口情報:転職者の営業秘密持ち出し、どうしたらいい?

独立行政法人工業所有権情報・研修館(通称INPIT)は、転職時の情報持ち出しを防ぐためには、従業員とも退職者やもちろん昇進時やプロジェクト開始時に従業員と秘密保持契約書を締結することを積極的に勧めています。

また、転職者の採用時にも、秘密保持契約書や競業避止義務などの有無を確認し、他者の秘密を持ち込まない旨の誓約書に署名をもらうことも必須としています。

このことにより、紛争を未然に防止する備えとなります。

営業秘密を守る5つの実践対策【2025年版】

これらの営業秘密の漏えい事件から得られる教訓として、以下が重要です。① 情報資産台帳を最新化

・機密ランク、管理部門、閲覧権限をセットで管理する・社内のアクセス制限・記録管理ルールを徹底(ログ保存/定期レビュー)

・生成AIプロンプト/共有クラウド等の新ツールはルール化し定期点検

② クラウド・生成AI利用ルールを明文化

・SaaS・生成AIへの入力前に【機密】タグ/匿名化チェック・営業秘密「3要件」(秘密管理性・有用性・非公知性)を満たす運用ガイドを明記

・社外共有時はワンタイムURL+期限付きアクセスで

③ 退職・異動プロセスの強化

・最終出社日=アカウント停止日を原則化・退職者向け秘密保持契約/誓約書を標準化し、違反時のペナルティを明示

・個人クラウド/私物USBの提出確認リストをCSIRTと共有

④ 定期的な社内教育とテスト

・年1回、営業秘密 e-ラーニング+小テスト(合格ライン 80%)・開発部門だけでなく人事・営業にも対象を拡大

⑤インシデント対応体制と法的対応の整備

・CSIRTを中心に「緊急連絡フロー」「フォレンジック費用上限」「刑事・民事対応手順」を整備・共有ここまで 営業秘密 の管理体制について解説してきましたが、いかに備えてもリスクをゼロにすることはできません。そこで注目したいのが サイバー保険 です。

営業秘密の漏えいにサイバー保険が有効

サイバー保険は「情報漏えい」補償の中に 営業秘密 も含められるのが一般的です。

ただしIT事業者向けプランやセキュリティサービス付帯型など、一部のサイバー保険では営業秘密が補償対象外になることがあります。

補償範囲がご不安な場合は、当社までお気軽にご相談ください。

サイバー保険に加入しておくことで、万が一の際に生じる損害や多大な労力から自社を守ることが可能です。

もし情報漏えいについて備えたい場合には、下記の記事もお読みください。

▼サイバー保険の必要性とは?必要な理由と個人情報漏洩保険との違いをプロが徹底解説

▼サイバー保険はいらない?普及しない理由とは|企業の加入率や被害額も

▼サイバー保険は保険料は月額いくら?料金相場から補償内容、選び方まで徹底解説!

今、営業秘密の漏えいや情報漏えいについてお悩みであれば、ぜひこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。

▶ サイバー保険 一括見積はこちら(無料)

当サイトを運営する「ファーストプレイス」では、

大手5社のサイバー保険の保険料を、無料で一括比較・見積りいただけます。

- 東京海上日動火災保険株式会社

- 三井住友海上火災保険株式会社

- 損害保険ジャパン株式会社

- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

- AIG損害保険株式会社

ECサイトやWebサービスを提供している企業様は、IT業務を提供する企業様向けの「IT業務用サイバー保険一括見積サイト」もご検討ください。