ビジネスの現場で起こりやすい「メール誤送信」は、いくら注意を払っていても無くならないインシデントの一つです。 メール文中の誤字程度でしたら、先方にお詫びをする程度で済みますが、メール誤送信により個人情報や機密情報が漏れてしまう事故が後を絶ちません。

少しの気の緩みや設定ミスから起こったメール誤送信が、ビジネスの根幹を揺るがしかねない自体へ発展するすケースもあり得ます。

本記事ではメール誤送信の事例とその原因・対策を解説いたします。

記事を読んだ後、具体的にどんな対策を打つべきかのヒントが得られるようになるでしょう。

ヒューマンエラーはゼロにできないため、最悪のケースに備えられるサイバー保険について以下記事ではわかりやすく解説しています。ご興味ある方はぜひお読みください。 【関連記事】サイバー保険は保険料は月額いくら?料金相場から補償内容、選び方まで徹底解説!

※ 本記事は、追記・修正して2025年11月25日に再度公開しました。

メール誤送信とは

「メール誤送信」とは、本来送るべきではない相手にメールを送ってしまうことを指します。これは企業・個人を問わず発生しやすいミスであり、特に業務メールでは機密情報や個人情報の漏えいにつながるリスクがあります。メール誤送信のリスク

情報漏えいによる重大なリスクとインシデント

メール誤送信により、意図しない相手に個人情報や社内機密が流出するリスクが常に存在します。 このようなインシデントが発生すると、以下のような深刻な影響を及ぼす可能性があります。・顧客の個人情報漏えいにより、信頼喪失・顧客離れ・ブランド価値の低下につながる

・営業データ・技術情報・ノウハウの漏洩が、競合他社への流出となり、競争上の致命的な不利益となる

・場合によっては、損害賠償請求や社会的批判という形で組織の存続リスクに発展する

これらは、すべて実際に起こり得る現実的なセキュリティインシデントであり、未然防止が不可欠です。

法令違反によるコンプライアンスリスク

2022年に改正された個人情報保護法では、個人データの漏えい等が発生した際の報告義務が事業者に課せられています。これを怠った場合、法令違反としての重大インシデントとみなされ、以下のような罰則が科されるリスクがあります。・個人情報保護委員会の命令に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

・報告義務違反は、30万円以下の罰金

このような法的リスクとコンプライアンスインシデントは、企業の信用と事業活動に深刻な影響を及ぼします。

コンプライアンスリスクについては、下記記事もお読みください。

▼情シス任せはNG!情報セキュリティ対策が重要経営課題となる理由

【一口情報】メールアドレスだけでも個人情報なのか?

BccとCcを間違えて流出させてしまったメールアドレス。

そのメールアドレスは個人情報なのでしょうか?

個人情報保護委員会によると「メールアドレスは、個人情報に該当する場合としない場合がある」とされています。

例えば、メールアドレスから特定の個人を識別することができる場合(例:yamada_ichiro@example.com)などは、個人情報に該当します。

また、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができる場合、その情報とあわせて個人情報に該当することがあります。

ただし、メールアドレスが「アカウントが名前ではない」「ドメインが会社名などの所属団体ではない」など、個人が特定しづらい場合は個人情報ではないと判断されるようです。

とはいえ、判断をすることは難しいため「メールアドレスは個人情報である」と認識して管理することをおすすめいたします。

メール誤送信の原因5選

メール誤送信は、ヒューマンエラー(人為的ミス)が主な原因ですが、働く環境やツールの使い方にも左右されます。以下に代表的な原因を挙げます。①送信先・宛先の選択ミス

・メールアドレスの自動補完機能(オートコンプリート)機能による誤選択・類似のアドレス(例:X社の山田さんyamada@xxx.comとY社の山田さんyamada@yyy.comを間違える)

・社外と社内で同じ名前の相手に誤送信する(例:田中様(顧客)と田中さん(同僚))

送信先を間違えるのは典型的なミスの1つです。

いかにもありがちなミスですが、メールの内容によっては機密情報等が漏えいする恐れがあります。

②添付ファイルを間違える

・違うファイルを添付してしまう・バージョン管理が曖昧で、古い・未完成のファイルを送ってしまう

・添付したと思ったが、そもそも添付忘れ

よくあるミスのもうひとつが、添付ファイルを間違えるパターンです。

こちらも添付するファイルの内容によっては、社内の機密情報が漏えいする恐れがあり非常に危険です。

原因としては、メールを送信する際の確認不足が挙げられますが、時間に追われ焦ってしまい、ファイルを間違えるといったミスもあるでしょう。

③Bccの設定ミス

・本来「Bcc」に入れるべき宛先を「Cc」にしてしまい、全員にアドレスが見えてしまう・Bcc送信後に、返信を全員にしてしまい、意図せず情報を拡散させてしまう

ご存知の通り、メールの宛先には以下の3つがあります。

• To:要件がある相手

• Cc:直接要件があるわけではないが、メール内容を共有しておきたい相手

• Bcc:Ccと同様にメール内容を共有しておきたい相手。ただし、メール送信先をほかのメンバーに知らせたくない場合に設定する

このように、用途に合わせてメールの宛先は設定するべきですが、この中で特にミスを引き起こしやすい宛先が「Bcc」です。

「Bcc」へ複数のメールアドレスを設定し、一斉メール配信をしたつもりが、うっかり「Cc」へ複数のメールアドレスを設定していまい、受信者全員にメールアドレスが公開されてしまうといった、個人情報の漏洩リスクがあります。

そのため、メールマガジンや顧客への告知などの一斉配信に「Bcc」を使用することはおすすめしません。

メールマガジンや顧客への告知には、後述する「メール配信サービス」を利用しましょう。

④メール本文・件名のミス

・内容に誤った情報が含まれている(例:金額・納期・社名など)・他の案件の文面をそのまま使い回してしまう

・件名と本文の内容が一致していないまま送信してしまう

本文や件名の内容そのものに誤りがあるケースも、誤送信と同様に大きなトラブルを招く原因となります。

送信先が正しくても、誤った情報や不適切な表現が含まれていれば、誤解・信頼低下・再送の手間など、多くの問題を引き起こします。

⑤テレワークによる気の緩み

テレワークでは、オフィスとは異なり緊張感を持ち続けて仕事をするのは難しいものです。オフィスなら重要メールはダブルチェックしていたものも個人に任せるようになってしまい、ミスが増えるといったことが起こります。また、テレワークでメールコミュニケーションが増加した結果、いくつものメール対応をする内につい間違えてしまうというケースも考えられます。

コロナ禍で「メール誤送信」が約1.5倍に増加

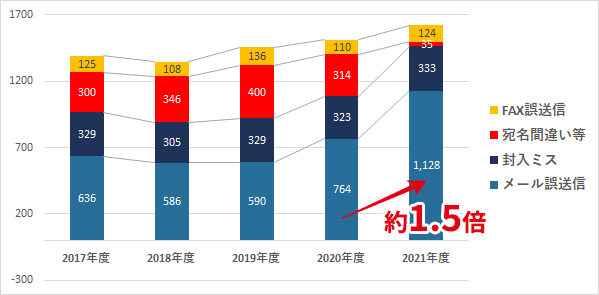

JIPDEC「プライバシーマーク推進センター」では、毎年プライバシーマークが付与された事業者からの個人情報の取扱いにおけるの報告を受けており、その調査報告が毎年行われていますが、最新調査によると前年比で約1.5倍ものメール誤送信が発生しています。2017~2021年度 個人情報の取り扱いにおける事故報告「誤送付の内訳」

引用:一般社団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)プライバシーマーク推進センター「2021年度の事故等報告件数」)

メール誤送付が増えているの理由について、同協会は「新型コロナウイルス感染症の影響による在宅ワークの増加」を指摘しており、在宅ワークによって通信手段や連絡手段がオンラインへ移行した結果と考えられています。

2025年のメール誤送信の事故事例3選

ここからは、2025年のメール誤送信事例を見ていきます。メール誤送信事故事例①

自治体Aで、助成金交付に関するデータを外部の企業14社に誤送信し、契約企業1社の従業員約180名分のメールアドレスが外部に流出しました。 原因は、2シート構成のエクセルファイルのうち1枚目のみを削除し、2枚目に残っていた情報に気づかず添付・送信したことによるものです。 誤送信は職員が気付き判明しました。メール誤送信事故事例②

B大学において、奨学給付金に関する案内メール送信時に、CSVファイル作成時のミスにより227件の誤送信が発生しました。 一部の学生に、別の学生のメールアドレスや奨学生番号、学生番号などが誤って共有される事態となりました。メール誤送信事故事例③

公共放送局Cでは、放送番組モニターへの連絡において、別人の個人情報(氏名やメールアドレス)が記載されたPDFを502人に誤送信する事故が発生しました。 システムで自動生成されたメールに不具合があったとみられ、502人のモニターに対し別のモニターの情報を送信していたことで、氏名やメールアドレス個人情報が第三者に開示される状態になりました。 モニターからの「違う人のPDFが来ている」と返信で発覚しています。いずれの事例も本来あってはならないものですが、どの職場でも十分に起こり得るインシデントです。

【関連情報】サイバー攻撃、企業の3社に1社が被害経験【2025年 帝国データバンク調査】― 中小企業も拡大傾向

メール誤送信を防ぐための対策と考え方

メール誤送信は、ヒューマンエラーや確認漏れ、操作ミスといった人的要因によるインシデントが原因で発生することが多く、情報漏えいや信用失墜といった重大なリスクにつながる恐れがあります。以下に、企業や個人が実践できる有効な対策と仕組みづくりのポイントを紹介します。ヒューマンエラーを防ぐ基本対策

✔ メール送信時のチェックリストを活用する

あらかじめ確認項目を明文化し、ルール化することで、送信前の確認を習慣化します。<チェックリスト例>

・宛先に間違いがないか確認する

・件名が適切か確認する

・本文の内容に誤りがないか見直す

・添付ファイルを開いて中身を確認する

・アドレス帳の表示名に「氏名+会社名」を併記する(例:山田太郎様(株式会社山田))

✔ メモ・情報の共有と強調表示

重要な業務情報をメモやドキュメントに残すことで、確認漏れを防止します。さらに、重要箇所を太字・色分け・アラート表示するなどの視覚的な工夫で、注意喚起と効率向上を図れます。

✔ 複数人チェック体制を整える

重要なメールは1人で判断せず、上司や同僚によるチェックを経て送信します。チェック担当はローテーション制などで属人化を防ぎ、視点の多様化を図るのが効果的です。

機械化・自動化によるミス削減

近年は、誤送信対策機能を備えたメールソフトやアドオン、クラウド型セキュリティサービスが多数存在します。✔ メールソフトやセキュリティサービスの活用

近年は、誤送信対策機能を備えたメールソフトやアドオン、クラウド型セキュリティサービスが多数存在します。 いくら人間が注意を払っても限界があるため、機械的にチェックすることで、メール誤送信のリスクを減らせるでしょう。 • メール送信遅延(自己査閲)機能• 添付ファイルダウンロードリンク化機能

• 宛名やドメインのチェック自動機能 • メールのダブルチェック、承認機能

• 対応状態管理(メールへの対応漏れや二重対応を防ぐ)

• 担当者振り分け(未対応メールに担当者を設定し、対応漏れや二重対応を防ぐ)

• コメント機能(担当者へメールごとにメモを残せる機能)など

このような書ききれないほど多彩な機能によりメール周りのトラブルを解決すると同時に、業務の効率化も叶えられます。

✔ クラウドストレージの活用

メールに間違ったファイルを添付するミスは、高い確率で起こり得ます。ならば「初めから添付しない」という方法で回避する方法もあります。「クラウドストレージ」を利用してメールを送り、メールにはクラウドストレージのURLのみを記載し、相手先にストレージからダウンロードをしてもらう方法です。

この方法であれば、間違ったファイルを選んでしまったとしても、クラウドストレージ側でファイルを削除するかパスワードを変更すればよいので、直接メールにファイルを添付するよりもリスクは大きく下がるでしょう。

万が一の誤送信時も被害を最小限に抑えることが可能です。

AIとログの活用による継続的改善

✔ AIによる自動チェックの導入

AI技術を活用したインテリジェントなフィルタリングシステムを導入することで、メールの内容を自動的に分析し、潜在的な誤りを検知することが可能です。これにより、誤送信のリスクを未然に防ぎ、企業全体のセキュリティレベルを向上させることができます。✔ 送信ログの分析と活用

送信後のログを分析することで、どのようなミスが多いのかを把握し、今後の対策に活かすことが可能です。これにより、ミスの傾向を予測し、事前に対策を講じることができます。メール誤送信は、誰にでも起こり得る日常的なインシデントですが、適切な対策を講じることで確実にリスクを抑えることが可能です。

人と仕組みの両面から誤送信リスクに備え、ヒューマンエラーへの配慮とともに、チェック体制・ITツール・教育・自動化をバランスよく取り入れ、組織全体で安全なメール運用が大切です。

人と組織で築く、インシデントに強い業務体制

セキュリティ対策はツールやシステムだけでは完結しません。最も重要なのは、それらを扱う「人」の意識と判断力です。全社員がセキュリティへの理解を深め、正しい行動を日常業務で実践できるようになることで、インシデントの発生リスクは大きく低減します。本章では、セキュリティリテラシー向上がもたらす効果と、そのための教育・トレーニングのあり方について紹介します。

セキュリティリテラシー向上がもたらす効果

✔ セキュリティインシデントを防ぐためのリテラシー強化

・全社員がセキュリティ意識を高く保つ文化を育成・教育プログラムの構築により、定期的なセキュリティ研修を実施

・失敗事例の共有を通じて、実務での判断力・即応力を強化

✔ 教育とトレーニングによる意識醸成

・インタラクティブな演習やシミュレーションで、実践的な知識を習得・最新トレンドやニュースの共有により、知識を継続的にアップデート

業務改善に向けたチーム組織の重要性

個人のスキルや注意力に依存するだけでは、業務の品質や安全性を安定的に保つことは困難です。だからこそ、チームとして支え合い、確認し合える組織体制の構築が重要になります。相互確認や手順の見直し、継続的な改善活動を通じて、ミスの連鎖を断ち切り、組織全体の信頼性を高めることが可能です。✔ 相互確認と業務手順見直しによる信頼性向上

・チーム内での相互確認と手順の見直しで、業務ミスの連鎖を防止・フィードバック文化の確立により、個々の成長とチーム力を強化

・オープンなコミュニケーションで、結束力と信頼関係を育む

✔ チームで取り組む業務改善のステップ

ステップ1:課題の洗い出し:ブレインストーミングで現状の課題を可視化ステップ2:改善策の立案と実行:アクションプランを策定・実施し、フィードバックを反映

ステップ3:成果評価とプラン調整:定期的に効果を検証し、持続的な改善を実現

人の意識を変え、組織の仕組みを磨くことが、これが、誤送信や情報漏えいといったセキュリティインシデントに負けない、強い職場をつくる第一歩となります。

従業員のセキュリティリテラシー向上に関しては、以下の記事もお読みください。

▼従業員のセキュリティリテラシー向上させたい!本当に有効な情報セキュリティ教育方法を解説

まとめ

メール誤送信による情報漏えい事故は、企業にとって重大な経営リスクです。一見些細な確認ミスから起こる事態ですが、その一度の誤送信が機密情報の漏洩や取引先からの信頼失墜につながり、最悪の場合は事業の存続にも影響を及ぼしかねません。

こうしたリスクは従業員個人の不注意として片付けるのではなく、組織として管理すべきマネジメント課題と捉える必要があります。メール誤送信を防ぐ社内ルールの整備や確認プロセスの強化、誤送信防止ツールの導入など、経営陣が主体となって対策を講じることが求められます。

サイバー保険によるダメージの最小化へ

さらに、万一の事故に備えてサイバー保険への加入を戦略的に検討することも有効です。サイバー保険に加入しておけば、万一情報漏えい事故が発生した際の調査対応費や顧客への通知・謝罪、損害賠償などにかかるコストがカバーされ、企業へのダメージを最小限に抑えることが可能となります。

結論として、ヒューマンエラーを防ぐ予防策の徹底とサイバー保険の活用という両輪で経営リスクに備えることが重要です。メール誤送信ゼロを目指した社内対策を推進すると同時に、万一の被害にも耐えうる保険によるセーフティネットを構築することで、企業の信用と事業継続性を守る万全の体制を整えましょう。

▼サイバー保険に関しては、以下の記事もご覧ください。サイバー保険の必要性とは?必要な理由と個人情報漏洩保険との違いをプロが徹底解説

▶ サイバー保険 一括見積はこちら(無料)

当サイトを運営する「ファーストプレイス」では、

大手5社のサイバー保険の保険料を、無料で一括比較・見積りいただけます。

- 東京海上日動火災保険株式会社

- 三井住友海上火災保険株式会社

- 損害保険ジャパン株式会社

- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

- AIG損害保険株式会社

ECサイトやWebサービスを提供している企業様は、IT業務を提供する企業様向けの「IT業務用サイバー保険一括見積サイト」もご検討ください。