企業を狙うランサムウェア攻撃は、今や業種や規模を問わず広がっています。

大手企業や広範囲な物流・ECを手掛ける企業でも、ランサムウェア攻撃が現実に起きており、受注・出荷停止などの事業継続リスクが顕在化しています。

そのため「ランサムウェア保険」という言葉を耳にして、加入を検討している方も多いでしょう。

しかし、実はこの「ランサムウェア保険」という言葉、海外と日本では意味がまったく異なります。

法制度や保険の仕組みの違いによって、「守られる範囲」も「補償できる内容」も大きく変わるのです。

本記事では、企業の皆様の「ランサムウェア保険」への疑問を整理し、実際に企業を守る「サイバー保険」の仕組みと活用法を解説します。

ランサムウェア攻撃とは? —— 基本を知る

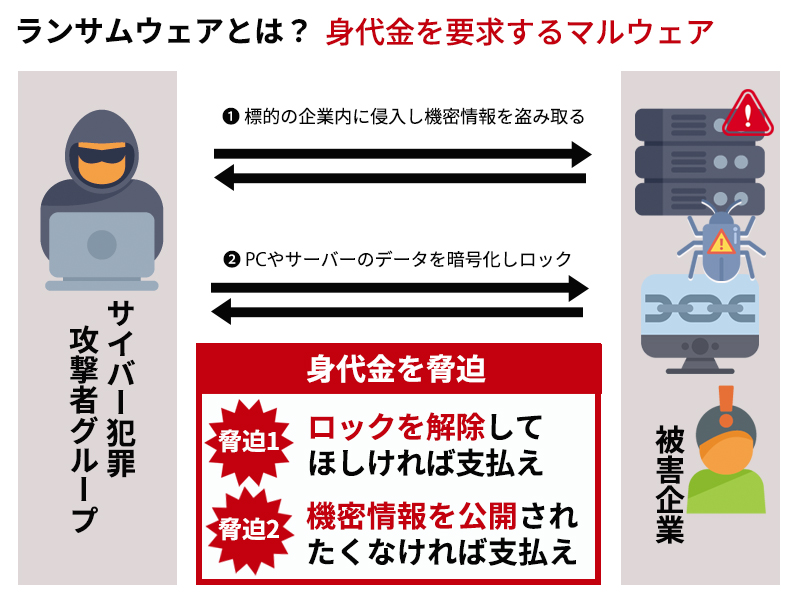

「ランサムウェア」は感染したコンピュータをロックし、ファイルを暗号化することにより使用不能にしたのち、元に戻すことと引き換えに「身代金」を要求するマルウェア(不正プログラム)です。 企業活動を妨害するだけでなく、身代金まで要求してくるため、非常に悪質なサイバー犯罪ということが特徴です。下記は基本的なランサムウェアの犯行の流れです。

ランサムウェア攻撃の流れ(図解)

【ランサムウェア攻撃の流れ】

1.侵入と機密情報の窃取

攻撃者は、フィッシングメールや脆弱性のあるソフトウェアから標的企業のネットワークに侵入し、まずは重要な機密情報を探し出してコピーします。

2.データの暗号化ロック

次に、PCやサーバー上のデータを強制的に暗号化し、通常の手段では開けない状態にロックします。業務は停止し、復旧のめどが立たなくなります。

3.身代金要求(2パターン)

・脅迫パターン1: ロックを解除してほしければ支払え

・脅迫パターン2: 機密情報を公開されたくなければ支払え

このように、企業は「業務の停止」と「情報漏えい」の二重の危機に直面し、復旧を急ぐがゆえに支払いを選ばざるを得ないケースも多く報告されています。

▼ランサムウェア攻撃についての詳細は下記記事をお読みください。

ランサムウェア対策とは?感染経路・被害事例・企業が取るべき対応策を解説

「組織化、ビジネス化するランサムウェア攻撃」とは?サイバー犯罪の新たな脅威を解説

ランサムウェア国内の被害は?

日本国内のランサムウェアの被害では、2023年に港湾コンテナターミナルのシステムが停止する事案、2024年には大手鉄道事業者の予約サービスアプリやIC乗車券サービスに接続障害が起きました。また、大手出版グループがランサムウェアの被害を受け、書籍の流通などに影響を与えたことが大きなニュースとなったことも記憶に新しいです。

そして2025年の秋には大手飲料メーカーのAグループや大手オフィス用品通販サイトがランサムウェア攻撃を受けシステム障害となり、大幅な出荷停止が余儀なくされています。

このようにニュースを賑わすサイバー攻撃の被害は大企業ばかりですが、実際は中小企業への影響が最多となっていることはご存じでしょうか。

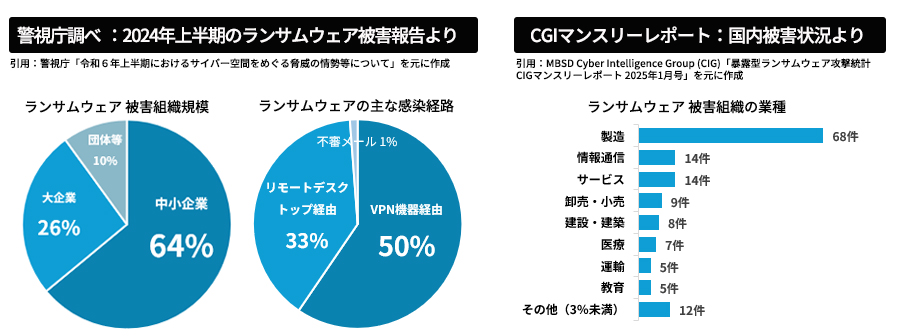

2024年のランサムウェア被害状況 中小企業が6割越え

警察庁の報告によると、2024年上半期(1~6月)のランサムウェア被害報告件数は114件で、前年同期比で11件の増加となりました。被害を受けた組織の規模別内訳は以下のとおり、 中小企業が64%と最も多い状況です。

被害が公になった業種は製造業、情報通信業、サービス業の順に多いようです。

これらのデータから、ランサムウェアの脅威は依然として高く、多様化していることがわかります。

組織の規模や業種を問わず、適切なセキュリティ対策とバックアップの運用が求められます。

ランサムウェア攻撃に遭った場合の主な被害

ランサムウェアは、ただの「ウイルス感染」では終わりません。ひとたび侵入を許すと、企業の中核となるシステムやデータが次々と奪われ、経営そのものに直結する被害が発生します。

- 業務データの暗号化とアクセス不能

社内サーバーや端末内のファイルが暗号化され、重要な業務データや顧客情報にアクセスできなくなります。

データのバックアップがない場合、復旧は極めて困難です。 - PC・サーバーなどの機器障害や破損

攻撃の過程で、システムファイルやOSそのものが破壊されるケースもあります。

最悪の場合、PC・サーバーが起動不能になり、ハードウェアの交換や再構築が必要になることもあります。 - 身代金の要求と支払いリスク

「データを元に戻す」「流出を防ぐ」といった名目で、攻撃者から仮想通貨による身代金を要求されます。

しかし、支払ってもデータが回復する保証はなく、むしろ再犯や二次被害を招くおそれがあります。 - 情報漏えいと公開の脅迫(二重・三重の恐喝)

攻撃者は暗号化前にデータを盗み出し、「支払わなければ情報を公開する」と脅迫する手口が一般的です。

近年では「データ公開サイト(リークサイト)」に企業名を掲載するケースも増えています。 - 業務停止・出荷停止などの実害

システム障害により、受注・出荷・決済・生産などの業務が全面的に停止してしまいます。

取引先への納品や受発注処理、出荷スケジュールにも支障が生じ、物流や販売網にまで影響が波及するケースもあります。 - 取引先・顧客からの信頼低下

被害が報じられると、取引停止・契約見直し・顧客離脱など、ブランドや信用の失墜につながります。

公表後の説明対応にも膨大な時間と人手が必要です。 - 金銭的・時間的コストの増大

復旧作業、フォレンジック調査、法的対応、広報費用など、攻撃後の対応には多額のコストがかかります。

特に業務停止による売上損失は、保険や内部留保だけでは補いきれない場合があります。 - 個人情報・顧客情報の漏えいリスク

攻撃者が社内ネットワークに侵入した段階で、顧客データや取引先情報やなどの個人情報が不正に公開されるケースがあります。

個人情報が流出がすれば、報告義務・公表対応・監督官庁への届出が必要となり、損害賠償や信用失墜といった二次被害に発展するおそれがあります。

だからこそ、技術対策だけでなく、万一の事業継続を見据えた備え(体制・保険)が欠かせません。

日本にランサムウェア保険は存在しない、その法的な理由

前述のように、ランサムウェア攻撃を受けた企業はシステムが停止し、事業継続そのものに深刻な影響を受けます。こうした被害を目にして、「ランサムウェア専用の保険に入れば安心できるのでは」と考える方も少なくありません。

しかし、実は日本では「ランサムウェア保険」という保険商品は存在しません。それはなぜでしょうか。

法律上、身代金の支払いは補償対象にならない

日本において「ランサムウェア保険」という保険が存在しない最大の理由は、身代金の支払いが法律上、保険の補償対象にできないためです。ランサムウェア攻撃で要求される「身代金」は、多くの場合、犯罪組織や国際的制裁対象となる勢力(例:反社会的勢力・テロ組織・海外制裁リスト団体)に送金される可能性があります。

そのため、身代金を支払う行為は「犯罪収益移転防止法」や「外為法(外国為替及び外国貿易法)」に抵触するおそれがあり、保険で身代金を補填すること自体が違法行為の助長にあたると解されます。

このような法的構造から、保険会社が「身代金支払い費用」を補償することは、共犯的リスクを伴い法的にも認められていません。

言い換えれば、「身代金そのもの」を補償する保険は日本では成立しないのです。

海外では「ランサムウェア保険」や特約が発達しているがその実態は?

海外、特に米国や欧州では、「Ransomware Insurance(ランサムウェア保険)」や「Ransomware Coverage(ランサムウェア特約)」という形で、ランサムウェア攻撃への補償が発達しています。多くの場合は、サイバー保険(Cyber Insurance)に付帯する特約・補償項目として設計されており、ランサムウェア攻撃によって要求された身代金の支払い費用を一定条件のもとで補償する仕組みです。

企業が攻撃者に支払った身代金を、上限金額の範囲で保険金としてカバーするというものです。

しかし、この仕組みには深刻な副作用もあります。

海外では保険の支払い実績が積み重なるにつれて、「身代金を払えば保険で戻ってくる」というモラルハザード(倫理的危険)が問題化し、結果として攻撃者が「保険会社が払える金額」を見越して要求額を吊り上げるという悪循環が発生しました。

このため米国・欧州の主要保険会社では、近年保険料の高騰と補償条件の厳格化(支払い制限や免責額の拡大)が進んでいます。

海外のランサムウェア保険に加入は実質難しい

海外ニュースで大企業へのランサムウェア攻撃が「ランサムウェア保険で被害がカバーされた」と報じられることがありますが、日本企業が同じ仕組みをそのまま日本国内で契約することはできません。ここには、もう一つ重要な法原則である、日本の保険業法が採用する「属地主義」も関係しています。

日本の保険業法では、日本国内で締結・勧誘される保険契約はすべて日本法の規制を受けると定められています。

つまり、日本企業や日本居住者を対象とする保険は、日本の法制度のもとでのみ販売できる仕組みです。

(※海外に現地法人を持つ企業であれば、現地の保険制度のもとで加入できる場合もありますが、日本本社契約には適用されません。)

日本では「支払う保険」ではなく「立て直す保険」が主流

しかし、ここで終わりではありません。「身代金の支払い」は補償できなくても、「被害対応にかかる実費」は補償することができます。

その備えこそが、いま企業に求められる「サイバー保険」です。 サイバー保険では、ランサムウェア攻撃後のフォレンジック調査費用、復旧費用、広報対応費、損害賠償費用など、実際の被害回復や事業再開に必要なコストを幅広く補償できます。

つまり、法に抵触することなく「現実的に企業を守る方法」こそが、サイバー保険なのです。

日本では、前述したようにこうした「ランサムウェア特約」と同じ仕組みを導入することは法的に困難です。

外為法(外国為替及び外国貿易法)や犯罪収益移転防止法などの法令により、制裁対象団体や犯罪組織への送金行為は違法とされているため、身代金そのものを補償する保険商品は設計できません。

つまり、日本では「支払う保険」ではなく、「支払わずに被害を立て直すための保険」が発展してきたのです。

法制度の違いにより、同じ「ランサムウェア保険」という言葉でも、「海外=金銭補償型、日本=事後対応支援型」というように、根本的な仕組みが異なる点を理解しておく必要があります。

ランサムウェア被害をカバーするサイバー保険の補償範囲は?

万全なセキュリティ対策を講じていても、ランサムウェア攻撃や情報漏えいのリスクを完全にゼロにすることはできません。 だからこそ、攻撃を「受けた後にどう立て直すか」という視点が重要になります。もしもに備える手段として、いま多くの企業が注目しているのがサイバー保険です。

サイバー攻撃による損害は想像以上に広範囲

ランサムウェアなどのサイバー攻撃に遭った場合、企業が直面する損害は単なる「データの調査・修復費用」だけではありません。

- データの調査・修復・復旧費用、および機器・システムの買い替え費用

- 社内外対応にかかる人件費や緊急対策費

- 顧客・取引先への損害賠償費や謝罪費用

- 弁護士・フォレンジックなど専門家への依頼費用

- 風評リスクや信頼失墜によるブランド価値の毀損

- 業務停止による売上損失や営業機会の喪失

これらが複合的に発生するため、損害額は数千万円〜数億円に上るケースも少なくありません。

被害を最小限に抑えるためには、事後対応を迅速に行うための「備え」が欠かせません。

サイバー保険でカバーできる主な補償

各保険会社によって内容は異なりますが、一般的に以下のような費用が補償対象となります。

- 原因調査費用(フォレンジック調査)

- データ復旧・再構築費用(システム復旧、サーバー・機器の交換や買い替えを含む)

- 第三者賠償責任(顧客や取引先への補償)

- 広報対応費用(コールセンター設置・記者会見対応など)

- 営業利益、事業中断損失(売上減少への補償)※不要な企業も多いため、オプションの場合が多い

個人情報漏えいが発生した際の顧客への見舞金・賠償責任費用なども含まれます。

さらに、被害発生時の初動対応 → 原因調査 → 被害抑制 → 事態収拾 → 再発防止まで、各フェーズで必要となる費用を幅広く補償します。

また、オプションでシステム開発・運用などのIT事業特有のリスクも補償範囲に含めることも可能です。

実際に、「身代金を払わなくても、被害後の対応コストを守る」、それがサイバー保険の本質です。

ホワイトペーパーでサイバー保険の基礎と選び方をわかりやすく解説。

まずは資料でポイントを押さえてから、社内検討にお役立てください。

日本企業がとるべきランサムウェアへの現実的な4つの備え

いまや企業規模を問わず被害が広がるランサムウェア攻撃に対し、「うちは狙われない」と考えることが最大のリスクになる時代です。そのため企業には、被害を未然に防ぐだけでなく、被害を受けても事業を止めないための備えが求められます。

その鍵となるのが、「人・技術・体制・保険」と4つの観点からの総合的なサイバーリスク対策で、どれか一つでも欠ければリスクは確実に残ってしまいます。

① 人的対策:ランサムウェアは「人の隙」を突いてくる

ランサムウェアは、狙った企業に対してヒューマンエラーの穴(誤操作・不注意・だましの心理)を起点に侵入します。

不審な添付ファイルの開封、偽ログイン画面への入力、USB機器の持ち込みなど、入口の多くは「人」です。

そのため、定期的なセキュリティ教育・訓練と、実践的なフィッシング模擬訓練で日常の判断力を鍛え「開かない・入力しない・報告する」を反射で実行できる状態を作ることが重要です。

② 技術的対策:ランサムウェア前提で“侵入”と“暗号化”を止める

WAF、EDR、脆弱性診断、MFAなどを活用して侵入を難しくし、侵入後の横展開や暗号化を早期に検知・遮断します。

さらに、被害を最小化するためにはバックアップの仕組みそのものを強化することが欠かせません。

データを複数の場所・媒体に分けて保存し(いわゆる「3-2-1ルール」)、 一部はネットワークから切り離したオフラインバックアップとして安全に保管します。

また、定期的にリストア訓練(復元できるかを検証する実践訓練)を行うことで、万が一システムが暗号化されても迅速な復旧が可能になります。

こうした多層防御+バックアップ戦略により、「侵入を防ぐ」「被害を限定する」「復旧を早める」の三拍子を実現できます。

③ 体制的対策:CSIRT構築とBCPで迅速に対応する

万一に備えてCSIRT(インシデント対応チーム)を組織し、連絡体制・判断権限・責任分担を明確化します。

初動手順書(プレイブック)を整備し、インシデント対応訓練(ランサムウェア想定の机上演習)を定期実施。

さらに委託先管理とBCPを連動させ、事業継続に必要な最低限の業務・システムを特定しておくことで、被害拡大を抑え、復旧を加速させます。

④ 金銭的対策:サイバー保険で「最後の砦」を築く

どれだけ高度なセキュリティ対策を講じても、ゼロデイ攻撃やサプライチェーン経由の侵害、ヒューマンエラー、内部不正など、完全に防ぎきれないリスクは必ず残ります。

こうした残余リスクに備えるための最後の受け皿が、サイバー保険です。

サイバー保険は、被害発生後に必要となる原因調査・復旧・広報・賠償対応などのコストを補償し、経営へのダメージを最小限に抑えるためのリスク転嫁(リスクトランスファー)の手段です。

つまり、企業を守るためには「人 × 技術 × 体制 × 保険」の四位一体の備えが欠かせません。

このバランスこそが、回復力のある経営”(レジリエンス経営)につながります。

まとめ:日本では「身代金補償」より「復旧支援」が現実的な備え

ランサムウェア攻撃の増加により「ランサムウェアは保険で守れるのか?」という疑問を持つ企業は急増しています。日本では法的な制約により、ランサムウェア保険(身代金支払いを補償する保険)は存在しません。

しかし、サイバー保険を活用すれば、ランサムウェア攻撃の発生後に必要な調査・復旧・損害対応費用のカバーが可能です。

防ぎきれない脅威であるランサムウェアは、技術対策と組織体制に加えて、サイバー保険による金銭的なリスクヘッジを行うことで、攻撃後も事業を継続できる強い企業体質を築きましょう。

まずは自社の補償ニーズと現在の対策レベルを棚卸しし、最適な補償設計(限度額・免責・オプション)を検討することから始めてください。

▶ サイバー保険 一括見積はこちら(無料)

当サイトを運営する「ファーストプレイス」では、

大手5社のサイバー保険の保険料を、無料で一括比較・見積りいただけます。

- 東京海上日動火災保険株式会社

- 三井住友海上火災保険株式会社

- 損害保険ジャパン株式会社

- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

- AIG損害保険株式会社

ECサイトやWebサービスを提供している企業様は、IT業務を提供する企業様向けの「IT業務用サイバー保険一括見積サイト」もご検討ください。

参考・出典:

NAIC:Insurance Topics | Ransomware

Coalition Inc.:Ransomware Insurance

Insureon:Ransomware Insurance Coverage